育成就労制度での転籍制限年数の素案が示されました

報道等ですでにお聞き及びだと思いますが、27年施行の育成就労制度の転籍制限緩和について、9月17日に有識者会議にて素案が示されました。

以前閣議決定した基本方針では、原則として1年を目指すとしつつ、育成就労産業分野(職種)ごとに1~2年の範囲で設定するものとしていました。果たしてどの職種が1年で転籍自由とし、どの職種が2年まで転籍制限をかけるのか、といったところが関心となっていたところです。

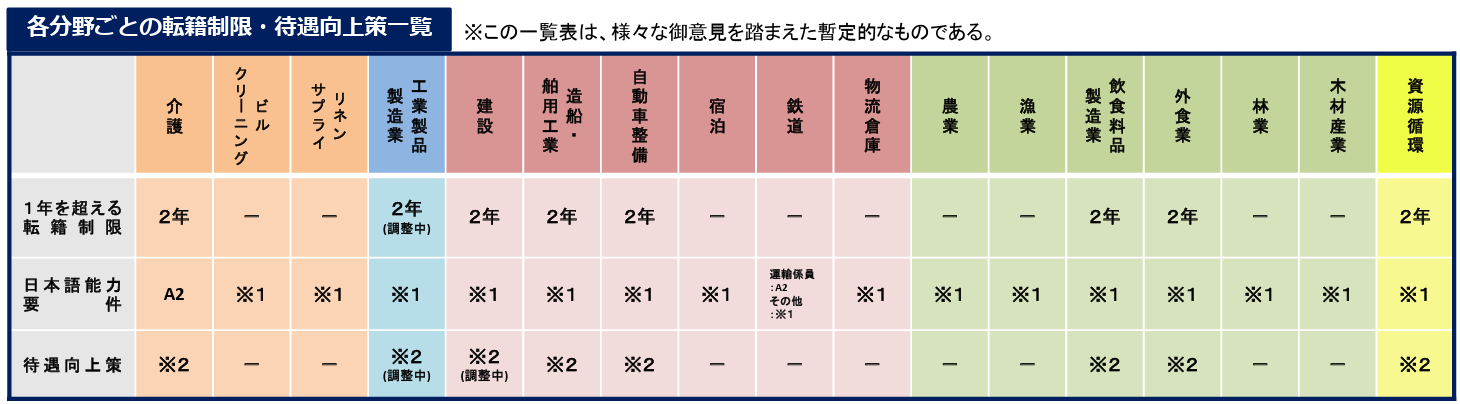

下記の一覧表の「1年を超える転籍制限」の欄で、「ー」(ハイフォン)となっている職種が1年制限、「2年」と明記されている職種が2年制限となります。

介護、建設、工業製品製造業、造船、飲食料品製造業、外食などは2年間の転籍制限となっており、特定技能人材にとっては少し厳しい内容かもしれません。

宿泊、農業、漁業、林業などは1年で転籍自由になります。

(但し、前提として1年目の技能検定の合格と日本語能力試験N5レベルの資格合格が必要です)

一方で、2年の転籍制限を選択した職種に関しては、就労開始から1年を経過した段階で、転籍制限を理由とした待遇向上(昇給等)を行う義務が課せられています。有識者会議の資料には下記のような記述で説明されています。(例:飲食料品製造業)

「毎年、分野別協議会において、当該分野における育成就労実施者の賃上げ率を基準に、昇給率を設定・公表する。1年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、当該昇給率によって昇給することとする。」

こうした記述を見ると、昇給率について、第三者(協議会)からある程度基準が決められてしまう可能性があります。この基準となる賃上げ率や設定される昇給率がどのように決められ、どの程度の幅が許容されるものなのか、まだこの段階では読み取れません。

ちなみに、2年の転籍制限を設定した産業分野であっても、企業によって自主的に転籍制限を1年に緩和することは可能です。この場合、この企業には、上記の転籍制限を理由とした待遇向上(昇給等)の義務は課されません。

ちなみに飲料品製造業が転籍制限を2年とするロジックとして、下記のようなものが挙げられています。

- 食品の安全性を確保するための衛生管理の手法であるHACCPの理解・実践には、一定の育成期間と経験が必要。

- 季節で製造主要品目が変化したり、製造機器が受入れ機関ごとでカスタマイズされているなどから、技能の習熟には2年間(2つの季節サイクル)を同一の受入れ機関で就労することが望ましい。

- 飲食料品製造業の有効求人倍率は、都市部より地方部の方が高い状況であり、都市部への過度な人材流出を避けるため、転籍制限期間を2年とする必要がある。

- 食品工場内には様々な製造技術があり、その多くが特許を出願している。1年ではその重大性が分からず、企業秘密を意図しないまま他社へ漏洩する可能性がある。

育成就労制度は9月26日の閣議で2027年4月1日施行と正式に決まりました。

引き続き情報をフォローしていきます。