育成就労・特定技能の基本方針の閣議決定について

昨年成立した育成就労法及び改正入管法に基づき、有識者会議で議論されていた育成就労制度と特定技能制度の基本方針が3月11日に閣議決定されました。

育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、その後継制度として2027年6月までに施行される見込みです。また、特定技能制度は5年ごとの見直しとして今回の育成就労制度策定と一緒に一部改定がなされました。

今回閣議決定された基本方針をもとに、両制度の省令など運用の詳細が今年の夏ごろ策定されることとなります。また、産業分野別の運用方針も2025年中に策定される予定です。

今回の基本方針は、育成就労制度と特定技能制度が一体的に示されており、両制度の連続性や整合性がより明確化するものとなっています。

当組合の記事でも過去2回ほど両制度の改定概要を紹介済みではありますが、今回の基本方針のなかで改めて再確認したい項目や注目すべき項目について、ご説明いたします。

▼過去の解説記事

育成就労制度(技能実習後継制度)のポイント整理

育成就労制度の概要

人手不足解消としての活用を明記

改めて確認したいこととして、技能実習制度では否定されていた人手不足解消のための制度利用が、育成就労制度では活用の「意義」として明文化されました。

「育成就労制度の意義は、特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する仕組みを構築することである。」

「人材を確保する仕組みを構築すること」が育成就労制度の意義の一つであると謳われています。

転籍についての記載

技能実習制度で制限されていた(本人意向による)転籍について、育成就労制度では一定の条件付きで緩和がされます。基本方針では緩和の方針について下記のような記述となっています。

「転籍制限期間については、1年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて1年から2年までの範囲内で育成就労分野別運用方針において設定するものとする。」

産業分野(職種・業種)ごとに、転籍制限を1年にするのか2年にするのか、個別に決定されるものと思われます。但し、基本方針ではその判断基準は示されていません。今後、業界ごとの事情に応じて議論され、今年策定される分野別運用方針で示される予定ですので、推移を注目していきたいと思います。

また、基本方針では、付随して下記の要件が挙げられています。

- 1年を超える転籍制限を採用した場合、就労1年後には、企業側はそのための待遇向上等(昇給等)を設定する必要あり

- 本人意向の転籍を選ぶ育成就労生は、1年目の技能検定等のほか、日本語能力A1相当(JLPTのN5水準)以上の試験合格が必要

- 転籍支援は、監理支援機関(現:監理団体)が中心となり、外国人育成就労機構(現:外国人技能実習機構)やハローワークとも連携を行う

また、外国人材が大都市圏その他の特定地域に過度に集中することを防止する措置を講じる旨、基本方針には明記されています。こちらは転籍に限らずではありますが、当然、転籍容認にあたり考慮される懸念点となっています。

基本方針にはありませんが、地方と都市部の企業では、受入れできる人数枠に差をつけ、地方優遇を鮮明にする模様です。下記の報道を紹介しておきます(日経新聞:2025年1月24日)

また、こちらも報道の情報ですが、転籍の際に、当初の受入れ企業が支払った講習費用など初期費用を転籍先が応分負担することも今後の省令で規定される見込みです。(日経新聞:2025年1月27日 )

日本語能力向上の重視

技能実習制度と比較し、育成就労制度(及び特定技能制度)では、外国人材の日本語能力の向上を重視していることも特徴です。これは、基本方針に、受入れ企業は「地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務がある」と明記されていることと密接な関係があります。年々、在日外国人が増加している日本社会において、外国人の日本社会への統合政策は喫緊の課題でもあります。こうした観点から言語コミュニケーションの重要性はますます高まっており、日本語教育の重視が制度に埋め込まれたと考えられます。

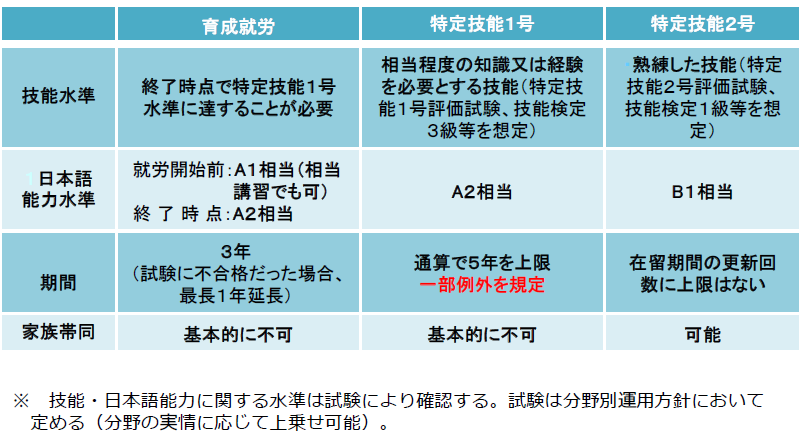

基本方針で示された日本語試験に関する要件は下表のとおりです。また、特記すべき項目を下表以下に挙げます。

- 育成就労生は就労開始前までに日本語A1相当(JLPTのN5)の合格もしくは相当講習を受講すること。但し、相当講習受講での就労開始の人材は、就労開始1年経過時までに当該試験の合格が必要。

- 育成就労生は1年目と3年目の合計2回の技能検定等の合格のほかに、日本語A2相当(JLPTのN4水準)以上の合格も「目標」となった。育成就労期間においては、技能等の修得だけではなく、日本語能力の修得にも努める必要がある。➡特定技能1号を受験しない育成就労生もJLPTのN4合格の必要があるとの内容で今回の基本方針の一つの注目点と考えます。

- 育成就労生と特定技能外国人の在留資格通算期間に例外規程が盛り込まれた。(育成就労生が特定技能1号試験不合格の場合、在留期間を1年延長。1号特定技能外国人が特定技能2号試験不合格の場合、在留期間を1年延長。いずれも再試験のための特例措置。)

- 技能実習2号修了者は「当分の間」、特定技能1号への移行ための各種試験は免除継続。

前掲のとおり、育成就労生の目標として、日本語A2相当(JLPTのN4水準)以上の試験合格が明記されたことは画期的だと考えます。基本方針には、「育成就労の開始後1年が経過する時まで及び育成就労を終了する時までに育成就労外国人に必要な技能及び日本語能力の試験を受けさせることは育成就労実施者の義務であり~」と記述されており、企業側の人材に対する日本語教育の必要性が増していくことが考えられます。

日本語講習(入国前後)の体制や企業による日本語習得支援の枠組は今後の詳細を待ち、また組合員企業様へご報告いたします。(関連して、下記の報道を引用しておきます(日経新聞:2025年1月24日))

送り出し国の管理や本人支払い費用

技能実習制度での懸念項目の一つとして、送り出し国側での不適切な募集方法や過度な費用の徴収が取り沙汰されていました。育成就労制度ではこうした反省を踏まえ、送り出し国や送り出し機関への管理を厳格化する予定です。基本方針に詳細の明記はありませんが、包括的に下記のような記述がされています。

「育成就労制度では、原則として、二国間取決めを作成した国から育成就労外国人を受け入れることとし、二国間取決めを通じて、送出国政府と協力し、不適正な送出機関の排除や外国人が送出機関に支払う費用の基準の遵守を徹底するほか、送出しに係る費用を含めた送出機関に係る情報の透明性の向上を図る。二国間取決めを作成した国との間では、送出国政府から認定を受けた送出機関のみから育成就労外国人を受け入れることとし、二国間取決めに違反する行為が認められた場合は、当該送出機関に関して認定の取消し等厳格な対応を行うよう送出国政府に要請することとする。」

費用の基準決めについては、相手が外国の機関でもあることから入管側も苦労しているようですが、報道では月給の2ヵ月分を上限とし、仮に本人がそれ以上支払った場合には、受入れ企業側が超過分を負担する枠組みが議論されている模様です。(日経新聞:2025年1月24日)

当組合では、育成就労制度の骨子に基づき、現地送り出し機関と適正化のための議論を進めて参ります。

基本方針のその他の留意点

当該基本方針には上記のほかに、留意すべき指針が明記されています。注目したい項目をざっとご紹介いたします。

【両制度】

育成就労制度の仲介組織は非営利組織の監理支援機関。特定技能制度の仲介組織は営利組織を含めた登録支援機関。

監理支援機関は現行の監理団体と同様に営利を目的とした株式会社等は許可されません。また、監理支援機関は改めて当局による審査を経て許可される見込みです。報道による情報ですが、下記のように要件が厳格化される模様です。(日経新聞:2025年1月27日 )

【両制度】

外国人技能実習機構は外国人育成就労機構へ改組され、育成就労中心に、1号特定技能に対する相談援助機能も担うことになる。

【特定技能】

親子会社間の在籍出向による複数企業との雇用契約が条件付きで認められる。

日本人職員の就労を守ることや業務内容の関連性など要件は厳しく、不正行為への厳正処分も謳われています。運用には注意が必要かもしれません。

・・・・・・・・・・

ちなみにですが、一部報道によると、特定技能で規定されている「非自発的離職者」発生の場合の受入れ要件除外について、育成就労制度でも同様の運用がなされる見込みです。日本人等の従業員を解雇し、育成就労生(及び特定技能外国人)を雇用する流れは厳禁ですので引き続きご留意ください。

【育成就労】

予め免許・資格が必要な分野での就労は不可。

例えば、特定技能産業分野に追加された「自動車運送業分野」は自動車免許の取得が前提の分野になります。こうした分野は、育成就労の趣旨から外れることから、育成就労→特定技能1号という流れにはなりません。

(育成就労は「外国人にその分野に属する技能を本邦における3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野に限って」行うと規定されています。)

【特定技能】

2号家族帯同:対象は配偶者又は子

特定技能2号の家族帯同に関しても、現行同様に継続となっています。特定技能1号の家族帯同は見送られました。

「家族帯同」の対象は「配偶者」と「子」に限られます。

【特定技能】

1号通算5年の期間の例外規程として、妊娠等の期間を通算対象期間から外す。

技能実習制度ではすでに妊娠や出産の期間について、技能実習期間の算入期間から外していますが、特定技能でも同様の枠組にすることになります。

基本方針のご説明は以上となります。

今年から来年にかけ、制度の詳細が徐々に固まり、それに応じた準備も必要になって参ります。

当組合では、新制度に対応する早期の組織体制の確立を予定しております。あらたな動きがございましたら、早期に組合員企業の皆様へご案内、ご支援いたします。